|

|

|

|

|

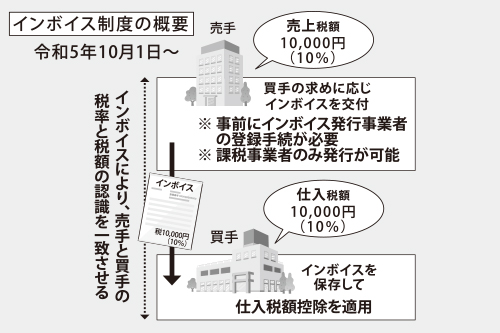

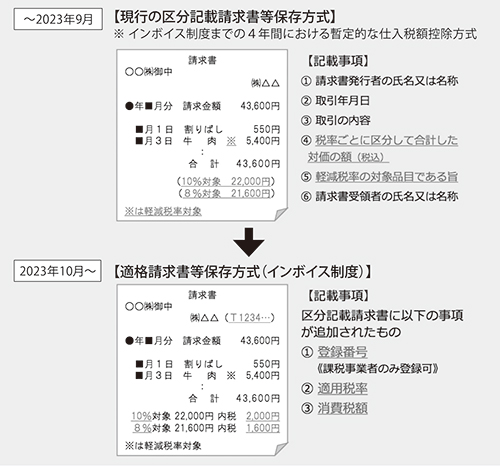

- 1 インボイス制度(適格請求書等保存方式)の概要等

- ⑴インボイス制度とは

- インボイス制度は、複数税率に対応した仕入税額控除の方式であり、インボイス制度の下では、仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿のほか売手から交付を受けた「インボイス」等の保存が必要となります。

インボイスとは、「売手が買手のために正確な適用税率や消費税額等を伝える手段」であり、登録番号のほか、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類するものをいいます。

-

- ⑵消費税の仕組み

- 消費税は消費者が負担することを予定する税ですが、その消費税について納税をするのは、各取引段階において、物の販売やサービスの提供を行った事業者となります。納税する消費税額は、売上げに係る消費税額から仕入れに係る消費税額を控除することにより算出します。この仕入れに係る消費税額を控除することを「仕入税額控除」といいます。

- 2 インボイス制度に対応するための検討事項・事前準備等

- ⑴インボイス発行事業者となるかどうかの判断

- インボイス発行事業者となるかは事業者の任意であるため、以下の点から登録を受けるか検討することとなります。

- ① 売上先がインボイスを必要とするか

- 課税事業者は仕入税額控除のためにインボイスを必要としますが、例えば、消費者や免税事業者は、仕入税額控除のためにインボイスを必要としません。

- ② 申告に係る事務負担の検討

- インボイス発行事業者となると、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となっても、免税事業者とはならず、課税事業者として申告が必要 となります。なお、簡易課税制度を選択することにより、申告に係る事務 負担を軽減することが可能です。

- ⑵登録申請手続

- インボイス発行事業者の登録を受けようとする事業者(登録を受けることができるのは、課税事業者に限ります)は、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があります。登録申請書は、e-Tax又は郵送により提出することができます。

制度開始(令和5年10月1日)からインボイス発行事業者となるための申請手続については、インボイス制度特設サイトの「申請手続」をご確認ください。

-

3 売手の留意点

- インボイス発行事業者には、取引の相手方(課税事業者に限ります)の求めに応じて、インボイスを交付する義務と交付したインボイスの写しを保存する義務が課されます。

インボイス発行事業者となった場合、取引ごとにどのような書類を交付しているか確認し、どのように見直せばインボイスの記載要件を満たせるか、取引先への登録番号の通知、インボイスとした書類、交付方法等の認識を共有するといった対応が必要となります。

-

4 買手の留意点

- 継続的な取引については、仕入先がインボイス発行事業者の登録を受けるか事前に確認し、何をインボイスとするかについて、仕入先との間で認識を統一しておくことが考えられます。

また、免税事業者や消費者など、インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として仕入税額控除の適用を受けることができず(制度開始後6年間の経過措置があります)、仕入税額控除の適用を受けるためには、一定の事項が記載された帳簿とインボイスの保存が必要となります。

-

5 令和5年度税制改正(案)について

- 令和5年度税制改正の大綱が令和4年12月23日に閣議決定されました。当該大綱において、インボイス制度に係る改正(案)も掲げられております。詳しくは、財務省ホームページの特設サイトをご覧ください。

【参考】国税庁ではインボイス制度に関する特設サイトを設け、各種資料を掲載していますのでご活用ください。

国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトでは、

①インボイスコールセンター

(インボイス制度に関する一般的(※)なご質問やご相談)

0120-205-553(9:00~17:00 土日祝除く)

※個別相談(関係書類等により具体的な事実等を確認する必要のある相談)を希望 される方は所轄の税務署への電話(音声ガイダンス「2」を選択)により、面接日時 等をご予約ください。

②インボイス制度に関する税務相談チャットボット

③説明会の開催案内

④インボイス制度について解説した動画(国税庁動画チャンネル)

⑤インボイス制度に関する取扱通達やQ&A

|

|

|

|

|

|

|

|